TRACABILITÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Le cahier des charges des produits de Boulangerie : document mis au point entre plusieurs personnes qui réalisent un projet ensemble. C’est un contrat qualité entre plusieurs acteurs de la filière « Blé-Farine-Pain ».

Exemple : Boulangerie Artisanale franchisée « Banette ». Le cahier des charges a été réalisé entre :

- L’agriculteur,

- L’organisme stockeur,

- Le moulin* (*de cherisy qui fait la farine Banette en région parisienne),

- Le boulanger* (*franchisé « Banette »).

La traçabilité : capacité à suivre le cheminement d’une denrée alimentaire susceptible d’être incorporée dans une réalisation finale, au travers de toutes les étapes de production, de la transformation et de distribution.

Rôles de la traçabilité : en cas de problème grave (intoxication alimentaire etc.), le boulanger doit pouvoir en identifier la cause et les denrées utilisées. Pour cela, il est indispensable de conserver et pouvoir présenter immédiatement aux services de contrôle :

- Nom et adresse du fournisseur, nature des produits fournis

- Nom et adresse du client, nature des produits livrés (ex : pains pour les restaurants, les cantines etc.)

- Date de réception ou de vente

Documents de traçabilité :

- Bons de livraisons agrafés aux factures

- Planning de fabrication

- Etiquettes des œufs, des produits sous vide et des produits surgelés d’origine animale

- Numéros de lot

- DLC (date limite de consommation) /DM (date de durabilité minimale)

Les risques allergènes : allergie alimentaire est provoquée par une réaction inappropriée du système de défense immunitaire à la suite de la consommation d’un aliment

- Symptômes : cutané, respiratoire (étouffement), digestif (crampe), cardiovasculaire (faiblesse pouls)

- Réaction anaphylactique : chute de tension, perte de conscience

- Choc anaphylactique : pronostic vital engagé (piqûre adrénaline)

- 14 allergènes : céréales contenant du gluten, œuf, lait, arachide, fruits à coques, sésame, soja, moutarde, lupin, sulfites, céleri, poisson, crustacés, mollusques

Les normes et les labels :

Label Rouge: qualité supérieure des produits (production ou fabrication) → C’est l’Etat via l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) qui attribue le label rouge

Agriculture biologique AB: respect de la biodiversité et préservation des ressources naturelles, absence d’OGM. Logo AB est de marque française et le logo feuille est européen.

AOC (Appellation d’origine contrôlée): produit dont toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique donnant ses caractéristiques au produit → logo français

AOP (Appellation d’origine protégée): équivalent européen de l’AOC

CRC (Culture et ressource contrôlée): utilisation des produits phytosanitaires adaptés aux conditions de culture. Edité par les coopératives pour les agriculteurs

IGP (Indication géographique protégé): label européen garantissant qu’une étape de production est réalisée dans une zone géographique

STG (Spécialité traditionnelle garantie): label européen garantissant la qualité d’un produit, notamment une recette traditionnelle

LE BLÉ

Céréale la plus consommée dans le monde avec le riz et le maïs

Production de blé dans le monde : 700 millions de tonnes par an → UE 1er producteur, Chine, Inde, USA

Production en France : 1er producteur européen → Hauts de France, Grand Est et Centre

La culture du blé (famille des graminées) : elle dure 9 mois → semé en octobre, hibernation en décembre jusqu’à mars, moisson en juillet

Trois modes de culture du blé :

- La culture intensive : avec intrants et pesticides pour la productivité

- La culture raisonnée : mi chemin entre biologique et intensive (bonnes pratiques)

- La culture biologique : respect des équilibres naturels + préservation de la qualité des sols, de la biodiversité, de l’air et de l’eau

Stockage et conservation du blé : par des organismes stockeurs dans des silos (équipés de séchoirs) à l’abri des variations climatiques, insectes et animaux pour 15 mois maximum. L’humidité ne doit pas dépasser 16%.

- Rôle des organismes : classer les différents lots de blé selon leurs qualités + assurer la bonne conservation

- Conservation dans un local sec et aéré dans un emballage hermétique pour stabiliser le taux d’humidité

Deux espèces de blé :

- Blé dur : pauvre en amidon + riche en gluten qui manque de souplesse → grain allongé

- Envoyé en semoulerie pour la fabrication des pâtes alimentaires

- Blé tendre : riche en amidon + gluten souple et élastique → grain arrondi utilisé en panification

- Le plus cultivé en France

Classement international du blé tendre : en fonction de l’indice de dureté et de la valeur boulangère

- Blé Panifiable Supérieur BPS

- Blé Améliorant ou de Force BAF

- Blé Panifiable BP

- Blé pour Autres Usages BAU

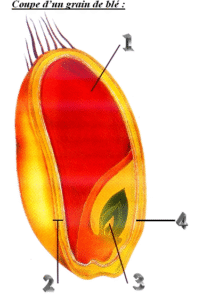

1- Amande farineuse : 82 à 84% du grain → c’est elle qui donne la farine et dans laquelle se trouve l’amidon et les protéines

2- Les enveloppes : 12 à 15% du grain → 6 épaisseurs dont les 3 premières forment le péricarpe

3 – Le germe : 2 à 3% du grain → riche en vitamines et en matières grasses

4 – L’assise protéique : 3 à 5% du grain

Les étapes de transformation du blé en farine :

- Nettoyage: nettoyage du blé et humidification pour éliminer les impuretés et le préparer à la mouture

- La mouture: écraser le grain de blé afin de transformer son amande en farine tout en éliminant le plus possible les enveloppes et le germe → 5 étapes :

- Le broyage: casse les grains en séparant les enveloppes de l’amande farineuse.

- Le blutage: tri classant les morceaux de blé en fonction de leurs tailles → tamisage dans un plansichter

- Le sassage: classe les semoules en fonction de leur qualité

- Le claquage: amande du blé est réduite en poudre

- Le convertissage: semoule passe entre cylindres lisses et est transformée en farine

2 types de mouture :

- Mouture moderne sur cylindres métalliques

- Mouture traditionnelle sur meules de pierres

Taux d’extraction : pourcentage de farine obtenue à partir de 100kg de blé propre → environ 80%

Stockage et livraison de la farine : farine est stockée dans des silos à farine puis elle est livrée chez le boulanger (généralement sacs de 25kg)

Obligation du meunier d’indiquer sur le sac ou le bon de livraison :

- Nom du meunier

- Appellation de la farine

- Type de la farine

- Liste des ingrédients

- Poids net à l’ensachage

- Numéro de lot ou de mouture

- Date limite de consommation

LA FARINE

Produit de la mouture des céréales (blé, seigle, sarrasin, maïs, riz, avoine, orge qui sont fermentescibles) ou de végétaux farineux (châtaignes, pois chiche, lentille qui sont non fermentescibles)

Rôle principal de la farine : former la pâte au contact d’un liquide

La composition de la farine : 7 composants (exemple en type 55)

- L’amidon (70%) :glucide complexe

Il influence la propriété de la pâte et permet la fermentation panaire (fermentescible)

→ Agent de liaison, de texture, de coloration et de saveur

- L’eau (15%) : sa quantité ne doit pas dépasser 16%. Se mesure avec le taux d’humidité.

- Les protéines – Le gluten (11%):

Le gluten se structure pour former le réseau glutineux permettant le développement de la pâte en emprisonnant les gaz. Il contribue à la consistance de la pâte et à son élasticité.

→ Agent de masse, de liaison, de texture, de coloration et de saveur

- Le sucre (2%) : glucose et saccharose, ils favorisent le développement des levures.

→ Agent de fermentation

- Les matières grasses (1,5%) : dans le germe et les enveloppes.

Elles réduisent la force de la farine car pénalisent la liaison du gluten en enrobant les grains d’amidon.

Elles dégradent les conditions de conservation.

- Les matières minérales (0,55%) : dans les enveloppes (son)

Elles déterminent la pureté d’une farine (le « Type ») grâce au taux de cendres

- Les vitamines: en petite quantité, B1, vitamine E, PP

A NOTER : Nous trouvons aussi dans la farine des traces de matières cellulosiques (partie d’enveloppes), des enzymes et de l’acidité.

Les propriétés physiques de la farine sans ajout d’eau :

- La couleur : blanc-crème, il faut se méfier bleutée

- L’odeur : peu ou pas d’odeur

- La saveur : légère et agréable, de colle blanche

- La granulation : variable selon les moulins

Les propriétés physiques de la farine avec ajout d’eau :

- Les qualités plastiques: elles sont mesurées avec l’appareil nommé alvéographe de Chopin

- Elasticité : propriété à reprendre sa forme initiale après étirement

- Ténacité : propriété à conserver une bonne tenue et à résister à la déformation

- Extensibilité : capacité d’un corps à être allongé et étiré

- Force boulangère : compromis et équilibre entre les 3 qualités plastiques

- La rétention gazeuse: elle est mesurée avec l’appareil nommé rhéofermentomètre de Chopin

- La quantité des protéines insolubles

- Les qualités plastiques du gluten

- La formation du réseau glutineux

- Les manipulations de la pâte par le boulanger

- Les qualités fermentatives (avec eau et levure): capacité varie suivant

- La quantité de sucres simples, complexes, amidon

- Le pouvoir amylastique

- La quantité d’amidons blessés

Les différentes farines de blé :

- Farines pour la viennoiserie: farine de gruau (blés de force) T 45 et 55 ou farine de force T45 ou 55

- Farines pour la panification:

- Type 65 généralement en deux catégories « avec fève » et « sans fève ».

- Farine de bise: contient beaucoup de fibre. Le pain obtenu possède une couleur grise (bise) et est appelé pain bis. Il en existe principalement 2 types : T80 et T110.

- Farine complète intégrale: C’est une farine contenant les enveloppes du grain de blé. Aussi appelée farine intégrale. Farine T150

- Farine de meule: Les grains sont broyés en une seule opération entre 2 pierres. Farine grossière. Elle peut être de type : T80, T110 ou T150

- Farine de tradition française: T55 T65 ou T80 → elle ne peut recevoir que 6 produits correcteurs (améliorants) : La farine de fèves – La farine de soja – La farine de malt de blé – Du gluten sec de blé – Les amylases fongiques – La levure désactivée.

Les analyses de la farine de blé :

- Taux de cendres: détermination du type de farine suivant sa quantité de matières minérales (valeur minérale). Il correspond au poids de cendres (matières minérales qui ne brulent pas) obtenu après avoir calciné 5g de farine sèche dans un four à 900°c pendant 1h.

- Taux d’humidité de la farine: teneur en eau d’une farine qui ne doit pas dépasser 16%. On chauffe 5g de farine à 130°c pendant 1h puis on pèse l’échantillon.

- Faciliter la conservation et éviter l’altération

- Test de Pékar: évaluation visuelle de la quantité d’enveloppes présentes dans la farine sous forme de piqûres. Après avoir étalé de la farine sur une planchette de bois, on la plonge doucement dans de l’eau. Après quelques secondes, on laisse égoutter.

- L’essai de panification: consiste à faire une mini panification selon une méthode normalisée pour déceler les anomalies afin de chercher les corrections à apporter à la farine

- L’indice de chute de Hagberg: mesure les propriétés de fermentation de la farine en fonction de la quantité des enzymes (amylases) contenues dans la farine qui vont dégrader les molécules d’amidon en sucres assimilables par les levures.

- Taux de gluten : test de sédimentation. Gluten donne l’élasticité qui permet à la pâte de se lever sans se déchirer sous la pression des gaz de la fermentation

- Alvéographe de Chopin : mesurer la valeur boulangère d’une farine (ténacité, extensibilité)

Les autres farines et graines :

- La farine de seigle: céréale qui se retrouve en Europe du nord et de l’Est car elle résiste au froid

- 4 types: T70 (seigle blanc), T85, T130, T170 (seigle noir)

- Caractéristiques: couleur grise, pas de gluten (pâte collante et qui gonfle mal)

- 3 législations sur les pains à la farine de seigle:

- Pain au seigle : farine de seigle comprise entre 10% et 65%

- Pain de seigle : farine de seigle au minimum 65%

- Pain de méteil : 50% de seigle et 50% de blé

- La farine d’épeautre: ancêtre du blé tendre

- Les farines composées: pavot, sésame, lin, tournesol, quinoa, courge

Les classes de blé

- BAF : blé améliorant ou de force

- BPS : blé panifiable supérieur

- BP : blé panifiable

- B : blé à valeur biscuitière

- BAU : blé pour les autres usages

La farine biologique :

- Céréales à 100% issues de l’agriculture biologique

- Garantir un mode de production respectueux de l’environnement

- Sans OGM ni produit de synthèse

Amylase : enzyme présente dans la farine qui :

- Améliore l’extensibilité de la pâte

- Favorise la fermentation des levures

- Améliore la conservation du pain

Différence T65 et T150 :

- T65 Farine blanche et raffinée

- T150 contient plus de fibres et de minéraux

Les conditions d’étiquetage de la farine :

- Étiquetage des farines en sacs

- Le nom ou la raison sociale et l’adresse du meunier

- La dénomination de vente

- Le type de la farine

- La date limite d’utilisation optimale

- Le poids net de la farine.

- La liste complète des ingrédients y compris les additifs et auxiliaires technologiques et les allergènes majeurs.

- Le lot de fabrication à des fins de traçabilité (qui peut être la DLUO).

- Etiquetage des farines en vrac

- Le nom ou la raison sociale et l’adresse du meunier

- La dénomination de vente

- Le type de la farine

- La date limite d’utilisation optimale

- Le poids net de la farine.

- Le lot de fabrication à des fins de traçabilité (qui peut être la DLUO).

L’EAU

Le cycle de l’eau (3 états) : liquide, solide, gazeux. Elle suit un cycle continu :

– évaporation dans l’atmosphère (mer, fleuve, végétaux)

– précipitations : rencontre des nuages avec des masses d’air froides – précipite la vapeur d’eau

– ruissellement des eaux de pluies

Eau potable : limpide, inodore, incolore, goût neutre, pH entre 6,5 et 9, pas plus de 2g/L de minéraux et ne pas nuire à la santé (pas de micro-organismes pathogènes et dose minimale de pesticide)

La production de l’eau potable : différents procédés

– filtration

– ébullition

– purification (eau de javel)

– stérilisation (électricité, ultraviolets)

Dureté de l’eau : s’exprime en degré français (°f) titre hydrotimétrique → mesure la quantité de calcium et de magnésium en solution dans l’eau. Eau douce = peu calcaire (-15°f) et eau dure = chargée en calcaire et magnésium (+25°f)

- Dureté et panification:

- eau dure diminue l’activité fermentaire mais renforce le réseau glutineux

- eau douce peut rendre la pâte trop souple, collante et peu résistante

- Dureté et matériel: au-delà de 60°C, eau calcaire dépose du tartre qui peut provoquer un dysfonctionnement (injecteurs de buée du four ou des chambres de fermentation)

Les rôles de l’eau en panification :

- La formation d’un état pâteux (frasage)

- La formation du réseau glutineux (protéine + eau + pétrissage)

- La dissolution des ingrédients dans la pâte (sel, levure, sucre)

- La création du milieu humide nécessaire à l’activité des levures (fermentation)

- Le réglage de la température finale de la pâte (température de base)

- La variation des qualités plastiques des pâtes (plus ou moins souple)

Le taux d’hydratation de la farine : quantité d’eau ajoutée à 100kg de farine. Plus on met d’eau, plus on obtient de pâte mais plus celle-ci est molle et plus il lui faudra de temps de fermentation pour lui apporter de la tenue

La température idéale d’action de la levure à l’intérieur de la pâte à pain est entre 23 et 25°C → fermentation normale

Facteurs influençant la température de la pâte :

- Température du fournil : air qui entre dans la pâte lors du pétrissage peut faire monter ou descendre la température finale de la pâte

- Température de la farine : principal constituant de la pâte

- Pétrin et temps de pétrissage : pâte frotte la cuve qui l’échauffe (1°C toutes les 3 minutes)

- Eau de coulage: deuxième constituant de la pâte → quantité d’eau dans la recette

Température de base : permet de calculer la température de l’eau de coulage pour obtenir une pâte à 24°C en fin de pétrissage. Elle est la somme des températures du fournil, de la farine et de l’eau de coulage.

Exemple de TB :

- Pétrissage intensifié : 20min en 2ème vitesse TP 50°C eau très froide

- Pétrissage amélioré 12min en 2ème vitesse (échauffement moyen) TB 58°C eau froide

- Pétrissage vitesse lente 15min en 1ère vitesse (aucun échauffement) TB 70°C eau température ambiante

- Pétrissage manuel 30min à la main (pas d’échauffement) TB 80°C eau un peu chaude

Rôles de l’eau au four : joue un rôle important au niveau de la cuisson. Après enfournement du pain, on injecte de la buée.

Le rôle de la buée :

- elle donne à la croûte une finesse,

- elle donne un bel aspect jaune doré, brillant et glacé* (* due à une caramélisation des sucres)

- elle favorise la poussée du gaz carbonique* (* grâce à la condensation produite tout autour du pâton),

- elle favorise le « jet » des coups de lame,

- elle limite l’évaporation de l’eau contenue dans la pâte* (ce qui améliore le rendement « farine-pain »)

Dispositif pour traiter l’eau dure : adoucisseur → résine échangeur d’ions (sodium)

LE SEL

Impôt sur le sel = la gabelle

Produit naturel : chlorure de sodium, minéral que l’organisme assimile (hygroscopique = absorbe / retient l’eau

Les types de sel :

- Le sel gemme : dépôts laissés par des mers disparues ou dans les saumures → extrait des carrières, difficile à nettoyer et utilisé pour saler les routes

- Le sel marin : récupéré dans les marais salants par évaporation de l’eau de mer → alimentation

La commercialisation :

- Le gros sel : provient des marais salants

- Le sel fin : gros sel broyé plus ou moins finement

- La fleur de sel : sel qui cristallise en surface des marais salants récupéré par les sauniers

Caractéristiques du sel :

- Inodore

- soluble dans l’eau

- antigel utilisé pour les routes

- hygroscopique : attire et retient l’eau, propriété utilisée pour la conservation des aliments

Les rôles du sel en panification :

- Agent exhausteur de goût : améliore la saveur du pain

- Agent de coloration : favorise la coloration de la croûte lors de la cuisson

- Agent de texture : améliore les qualités plastiques de la pâte, renforce la ténacité, augmente la rétention gazeuse de la pâte

- Agent régulateur de fermentation : ralentit l’activité des levures

- Agent de conservation : au-delà de 10%, il freine le développement des micro-organismes et fixe l’humidité de la mie, limite le dessèchement

- Agent d’équilibre : fixe l’eau des produits (hygroscopique)

Incorporation du sel en début de pétrissage : améliore goût + donne couleur crème car ralentit action oxygène

Incorporation du sel en fin de pétrissage : pâte plus élastique + mie plus blanche

Dosage :

- Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) recommande 18g de sel par kilo de farine panifiée. Le ministère de la santé veut réduire de 1,1g/100g de pain à 1,4g/100g de pain d’ici 2024.

- Dose journalière minimale de 1 à 2g par jour

- Dose recommandée par OMS est de 5g par jour

Stockage du sel : dans un emballage hermétique, dans un endroit sec à température ambiante. Pas en contact avec une surface humide, sa teneur en humidité doit être inférieure à 5%.

Rôle du sel dans l’organisme humain :

- Transmission des afflux nerveux et dans la régulation de la pression artérielle.

- Le sel est un agent régulateur en partie de la sensation de soif, du besoin en eau de l’organisme et fixateur de l’eau du corps en cas de chaleur.

Effets sur l’organisme d’une sous-consommation en sel :

- Fatigue chronique

- Déshydratation, dénutrition, crampes chez les personnes âgées

Effets sur l’organisme d’une surconsommation en sel :

- Principal risque : Hypertension artérielle

- Autres : Maladies cardio-vasculaires, Ostéoporose.

LA LEVURE

La levure désigne un champignon (Saccharomyces cerevisiae) = micro-organisme vivant se nourrissant de sucre en le transformant en alcool et gaz carbonique → il se multiplie et se développe par bourgeonnement

Son activité débute dès son incorporation dans la pâte et s’arrête à sa destruction à 50°C

Les caractéristiques de la levure biologique : constituée d’une multitude de petits êtres vivants, champignons unicellulaires qui se nourrissent du sucre. Elle transforme les sucres en alcool et en gaz carbonique.

- Constitué de 70% eau

- Micro-organisme aérobie-anaérobie

- Présence oxygène : levure respire et se multiplie en produisant de l’eau et du gaz carbonique = pendant pétrissage et début pointage

- Absence d’oxygène : fermentation alcoolique, elle se développe en consommant le sucre qu’elle transforme en alcool et en gaz carbonique = à l’intérieur de la pâte pendant le pointage et l’apprêt

→La Fermentation est utilisée pour apporter de la légèreté, une saveur douce et des vitamines

Une bonne levure doit être (propriétés physiques) :

- D’une couleur grise, beige claire. (si marron, brûler par l’air ou la chaleur)

- D’une odeur plutôt agréable que acétique (il ne faut pas que l’odeur pique le nez)

- Une saveur agréable et pas acide.

- Sa consistance ne doit pas être sèche.

La quantité de levure dépend de plusieurs facteurs :

- Qualité de la farine (quantité de gluten et d’amylase)

- Degré d’humidité de l’air

- Température qui favorise le développement de la levure ou la ralentit

Le rôle de la levure :

- Dégradation des sucres de la farine pendant la fermentation

- Apporte une structure alvéolée à la pâte en produisant du gaz carbonique

- Renforce les arômes

- Agit sur la coloration de la croûte

- Améliore la légèreté des produits

Lorsque l’on pèse une recette, il faut éviter de mettre en contact direct pendant une longue période :

- Le sel avec la levure : Le sel tue la levure en absorbant l’eau qu’elle contient.

- La levure avec du sucre : La levure consomme le sucre provoquant une fermentation excessive.

Les différents types de levure et leur conservation :

- Levure fraiche : conservation au réfrigérateur sous emballage à 4°C pendant 5 semaines

- Levure liquide: conservation au réfrigérateur sous emballage à 4°C pendant 5 semaines

- Levure sèche (à réhydrater ou instantané): sous vide à température ambiante pendant 2 ans

- Levure à humidité intermédiaire surgelée: sous emballage à -20°C pendant 2 ans

Paramètres influençant l’activité de la levure :

- La chaleur (la levure bourgeonne idéalement à 24°c)

- L’eau (pour boire)

- Les sucres (pour se nourrir elle les trouve dans la farine).

- L’air (pour respirer).

- Un milieu (P.H) pas trop acide (voir neutre)

Dosage de la levure :

- Produit pain courants / tradition : 5 à 20g par kg de farine

- Produit pains spéciaux : 5 à 40g par kg de farine

- Produit viennoiserie : 20 à 50g par kg de farine

Les effets de la chaleur sur la levure :

- 4°c : développement de la levure est fortement ralenti. C’est la température de la détente de la PFL qui permet de bien façonner les préparations. C’est aussi à cette température qu’une fermentation trop rapide ou longue pourra être interrompue. C’est la température de stockage de la levure

- Entre 5°c et 24°c : développement de la levure progresse de plus en plus rapidement mais il n’est pas encore à sa température optimale.

- Entre 25°c et 30°c : développement de la levure optimal. Température de pousse.

- Au-delà de 50°c : processus de destruction de la levure commence lors de la cuisson, la levure est détruite après 55°c.

Le mécanisme de fermentation :

- Formation du gluten : au contact de l’eau, sous l’effet du pétrissage, les protéines de la farine forment le gluten, un réseau élastique et tenace. Ce réseau retient le gaz de la fermentation et gonfle

- Hydrolyse de l’amidon : décomposition de l’amidon par l’amylase par action de l’eau et création de maltose

- Fermentation : la maltase (enzyme levure) découpe le maltose pour obtenir du glucose. Pour se développer, elle transforme le glucose en énergie en produisant du gaz carbonique et de l’alcool. Le gaz carbonique fait lever la pâte, l’alcool disparait à la cuisson.

LE SUCRE

Saccharose se présentant sous forme de cristaux d’un blanc brillant, il est formé de glucose et de fructose.

Origines du sucre saccharose : via la photosynthèse (CO2 + eau + énergie solaire = glucide + O2)

- La canne à sucre : pays tropicaux

- La betterave sucrière : nord de la France

Autres origines sucres :

- Céréales (mais)

- Arbres (érable)

- Fruits

- Productions animales (miel, lait)

Les différentes présentations du sucre :

- Le sucre cristallisé blanc : sucre formé de fins cristaux, il est très pur mais fond moins bien

- Le sucre semoule : sucre blanc cristallisé, tamisé puis broyé

- Le sucre en grain : ces grains sont obtenus par concassage de morceaux de sucre raffiné

- Le sucre glace : sucre blanc cristallisé, finement broyé, contenant 3% d’amidon pour éviter aux grains de coller entre eux

- La cassonade : sucre extrait de la canne

- Le sucre inverti: mise en contact d’un acide dilué avec un sirop de sucre très pur → liquide

- La vergeoise: sucre blond ou brun, de consistance moelleuse, coloré et naturellement parfumé

→ les dosages en boulangerie : croissants (100 à 125g au kg), brioche (100 à 150g au kg), pain viennois (50 à 75g au kg), pain de mie (20 à 30g au kg)

Les autres sucres :

- Glucose

- Dextrose

- Fructose

Rôle du sucre dans la panification :

- Agent de conservation : réduit la prolifération microbienne, anti oxydant, retient l’humidité

- Agent exhausteur de goût

- Agent de fermentation

- Agent de coloration : croûte à la cuisson.

- Agent de texture : améliore la ténacité et la plasticité.

Stockage du saccharose :

- En réserve sèche à température ambiante

- Protection hermétique

- Hors sol

LE LAIT

C’est un liquide blanc, opaque, légèrement sucré, peu odorant, qui provient de la traite des vaches.

Le terme lait sans autre précision est réservé au lait de vache

Composition : Eau (85 à 87%), lactose-glucide (5%), lipides (4%), protides (3%), matières minérales (1%) → vitamines A, B, C, D, E, K

La commercialisation et la conservation :

- Lait entier : doit contenir au minimum 36g de matière grasse au litre (rouge)

- Lait demi-écrémé : doit contenir entre 18g et 18g de matière grasse au litre (bleu)

- Lait écrémé : doit contenir moins de 3g de MG au litre (vert)

Types de laits :

- Lait stérilisé Ultra Haute Température UHT : chauffé à 150°C quelques secondes puis refroidi → se conserve 4 mois à l’abri de la lumière

- Lait en poudre : déshydratation 3% d’eau → se conserve plusieurs mois à l’abri de l’humidité et chaleur

- Lait pasteurisé: chauffé à 80°C puis refroidi à moins de 6°C

- Lait stérilisé: chauffé à 115°C pendant 15min

- Lait concentré: eau évaporée sous vide à 55°C

Conservation du lait :

- Par le froid : réfrigération à 4°C quelques jours

- Par la chaleur par pasteurisation : chauffer le lait à une température entre 73 et 85°C quelques secondes et le refroidir brusquement à 4°C

- Par la chaleur par stérilisation : mettre le lait dans une bouteille hermétique, le chauffer à 115°C pendant 15 à 20min et le refroidir progressivement

- Par la chaleur par stérilisation UHT: lait chauffé à 140°c pendant quelques secondes puis refroidi immédiatement avant d’être conditionné dans un emballage stérile.

- Par concentration : retirer une partie de l’eau du lait par évaporation sous vide. Conservation en boite stérilisée

- Par dessiccation : évaporation de presque la totalité de l’eau pour obtenir une poudre de lait

Utilisation du lait en boulangerie : pour les viennoiseries, le pain de mie et le pain viennois

Rôles du lait en boulangerie :

- Agent de coloration : grâce au lactose, il participe aux réactions de Maillard

- Agent de texture : améliore la souplesse de la pâte et le moelleux de la mie

- Agent exhausteur de goût

- Agent de conservation

- Agent d’hydratation

Stockage du lait : dans des récipients propres à 3 – 4 °C